[Segue 30 Aprile]

Il nome Ruhama (רֻחָמָה) ha la stessa radice di Rahmanut, cioè Compassione (termine che troviamo nel libro di Osea).

Nel lontano 1911 un gruppo di Ebrei moscoviti, biblicamente chiamato il Resto di Israele (שארית ישראל), sotto la guida di Simon Velikovsky (padre di Immanuel, originale figura di pensatore e scienziato), acquistò, da proprietari beduini, alcuni terreni (per un totale di circa 500 ettari), posti nella zona del villaggio arabo di G’mama e dette vita ad un’azienda agricola chiamata Ruhama, la quale può essere considerata il primo insediamento ebraico sorto nel Neghev in epoca moderna.

Non è difficile immaginare quali difficoltà dovettero affrontare i pionieri (tra i quali vi furono ben presto membri del movimento sionista socialista dello Hashomer Hatzair), a cominciare dal problema dell’approvvigionamento idrico in una zona desertica: all’uopo fu scavato ben presto un pozzo artesiano, grazie al quale fu trovata l’acqua ad una profondità di circa 50 metri.

Durante la Prima Guerra Mondiale gli abitanti furono espulsi dai Turchi e condotti in campo di concentramento; poco dopo la presenza del pozzo suggerì alle sopraggiunte armate del Gen. Allenby (Inglesi, Australiani e Neozelandesi nel frattempo avevano conquistato la vicina Be’er Sheva) di eleggere il luogo come Quartier generale, che tale fu anche per la Legione ebraico-americana, cioè quei volontari di lingua inglese che facevano parte dei Royal Fusiliers [1] (Ebrei, per lo più di origine russa, arruolati -l’idea era stata di Vladimir Ze’ev Jabotinsky- in un reparto militare speciale inquadrato nell’esercito britannico; una Jewish Brigade prima versione, insomma).

L’organizzazione ebraica di difesa HaShomer (la Guardia), poi, usò la fattoria come base avanzata lungo la linea Gaza-Be’er Sheva.

Due tentativi di ricostituire l’insediamento di Ruhama furono compromessi dalle rivolte arabe del 1929 e del 1936.

Nel 1943/1944 il tentativo di rifondazione andò a buon fine. Si fecero avanti anzitutto alcuni giovani ebrei (provenienti anch’essi dall’Est Europa) che lavoravano come facchini nel porto di Haifa. E la prima struttura rimessa in funzione (novembre 1943) fu proprio il pozzo.

Il 19 marzo 1944 giunse il resto di tutto il gruppo, con i bambini. Per l’alloggiamento dei piccoli furono subito riservate strutture in muratura, mentre gli adulti dovettero accontentarsi per diverso tempo di tende.

Il kibbutz crebbe pian piano nel tempo. Oggi conta 170 haverim (o membri del kibbutz) e 208 ospiti paganti, oltre a 60 bambini al di sotto dei sei anni di età.

Il luogo è assai suggestivo, ricchissimo di verde.

Poco dopo l’entrata vediamo parte di un pavimento di epoca bizantina, assai ben conservato;

inoltre, qua vicino (racconta Angela) ci sono i resti di sette chiese di quel periodo -peccato, al solito, di non disporre di un tempo tre volte maggiore per poter visitare tutto!-.

inoltre, qua vicino (racconta Angela) ci sono i resti di sette chiese di quel periodo -peccato, al solito, di non disporre di un tempo tre volte maggiore per poter visitare tutto!-.

inoltre, qua vicino (racconta Angela) ci sono i resti di sette chiese di quel periodo -peccato, al solito, di non disporre di un tempo tre volte maggiore per poter visitare tutto!-.

inoltre, qua vicino (racconta Angela) ci sono i resti di sette chiese di quel periodo -peccato, al solito, di non disporre di un tempo tre volte maggiore per poter visitare tutto!-.

Gli edifici dell’insediamento, bassi e ben armonizzati con l’ambiente circostante, sono disposti a ferro di cavallo: a destra le case di abitazione, a sinistra l’originaria casa dei bambini.

Ecco due bei bassorilievi in terracotta, tra cui uno, raffigurante le dodici tribù di Israele, opera di Lele Luzzati (la cui sorella vive qui).

Ci sta aspettando un personaggio rappresentativo della comunità, Corrado Israel De Benedetti.

Eccolo giungere verso di noi. Statura media, figura asciutta, occhi chiari mobilissimi, pantaloni sportivi, maglione chiaro, sandali e, soprattutto, ottantatre anni portati alla grande, Corrado ci accompagna in un’ampia sala che funge da stireria del kibbutz. Ci sediamo in cerchio attorno a lui, come scolaretti attenti o, se preferite, semplicemente come chi ha trovato qua, in un angolo apparentemente remoto di mondo, una parte imprescindibile di se stesso.

Nasce a Ferrara, nel 1927, da una famiglia della media borghesia ebraica ferrarese. Il padre, ufficiale di carriera del Regio Esercito, ne è espulso a seguito delle Leggi Razziali del 1938. Negli anni della Repubblica Sociale la famiglia, per sfuggire alla deportazione, si rifugia in Romagna. Dopo la liberazione, egli si iscrive all’Università di Ferrara e contemporaneamente entra nel movimento Hechaluz che organizza giovani Ebrei per l’emigrazione in Palestina. In vista di ciò nel 1947 lascia Ferrara e la famiglia per trasferirsi con un gruppo di compagni nella fattoria di S. Marco (Pontedera) al fine di prepararsi alla vita in kibbutz. Tale preparazione, nonché il “centro” in cui essa avveniva, è chiamata Hakhsharà; la prima hakhsharà fu fondata in Italia nel 1934. Quella di S. Marco viene soprannominata Tel Broshim, cioè la Collina dei Cipressi.

Per qualche tempo De Benedetti è membro della direzione del movimento Hechaluz e redattore dell’omonimo quindicinale stampato a Pisa. Nel 1949 compie l’aliyah e raggiunge con i compagni il kibbutz Ruhama, del quale diventa membro e dove tuttora vive insieme con la moglie.

Qui ha ricoperto diversi incarichi, ha fatto parte per alcuni anni della direzione economica del movimento kibbutzistico; più volte è stato, ed è, invitato in Italia a rappresentare sia il Movimento, sia l’Organizzazione Sionistica Mondiale.

Di notevole pregio l’attività di scrittore, espressione della sua preziosa esperienza di vita.

La Casa Editrice Giuntina ha pubblicato due rilevanti testimonianze.

La prima: I sogni non passano in eredità. Cinquant’anni di vita in kibbutz, è nata “per cercare di chiarire a chi lo ha scritto e a chi lo vorrà leggere” l’avvicendarsi dei mutamenti nella vita di un kibbutz; mutamenti che hanno portato tale modello dalla purezza comunitaria degli inizi al rigetto dei valori socialisti su cui esso si fondava. Attraverso la storia di un membro del gruppo, vengono analizzate cause e conseguenze di un processo ancora in corso all’epoca in cui il volume è stato scritto (un decennio fa), processo oggi non ancora del tutto esaurito [2].

La seconda, Anni di rabbia e di speranze – 1938-1949, è il racconto delle emblematiche vicende dell’A.: dalla scuola ebraica di Ferrara, in via Vignatagliata, alla strage del 15 novembre 1943 (dalla quale l’allora esordiente regista Florestano Vancini ricavò, nel 1960, un bel film, La lunga notte del ’43, ispirato ad un racconto di Giorgio Bassani, Una notte del ‘43), dalla fuga in Romagna al ritorno a casa. Dopo il ritorno inizia una nuova avventura, prendono corpo nuove speranze, che porteranno il giovane protagonista nella Terra dei Padri [3] .

Ma vi è pure un prezioso libretto, edito nel 2007, dal titolo Yeled Cuz-Michal e Nur-Sui campi di cotone. Racconti di Israele, dopo [4] . La copertina riproduce una foto scattata a Ruhama nel novembre 1943 allorquando venne rinnovata la trivellazione del pozzo artesiano per l’approvvigionamento idrico, scavato una prima volta nel 1912, poi abbandonato nove anni dopo.

L’opera consiste in tre racconti, aventi come sfondo comune Israele (già costituito come Stato), che si svolgono lungo variegate linee temporali: dagli anni Cinquanta, passando per la Guerra del Giugno 1967, fino all’epoca della Seconda Intifadah.

Gioie, dolori, illusioni, speranze…..Una scrittura sensibile e delicata, una capacità di introspezione psicologica che ti fa credere in un domani di pace autentica e sincera.

Corrado Israel con l’abituale rigore e vivacità espressiva ci racconta gli avvenimenti del kibbutz, a cominciare dagli esordi, nella prima decade nel Novecento, e dagli anni della Prima Guerra Mondiale.

E’ senz’altro una leggenda, confessa, quella secondo la quale Thomas Edward Lawrence (1888/1935), il celebre Lawrence d’Arabia, avrebbe dormito qua. D’altronde, aggiungo fra me e me, tutto il personaggio di Lawrence è, per diversi aspetti, costruito, grazie anche alla penna di Lowell Thomas (1892/1981), il facondo scrittore statunitense, artefice del suo mito [5] .

La presenza in questo luogo di Yosef Lishansky -il militante eroico del Nili [6], impiccato a Damasco il 16 dicembre 1917, compagno degli Aaronsohn, ideatore di un’organizzazione indipendente ebraica di difesa denominata Hamaguen- è invece attestata da un suo quaderno -o diario-, poi stampato.

Che bello sarebbe, sogno, poterci “mettere le mani”!

Che bello sarebbe, sogno, poterci “mettere le mani”!

Il nostro amico continua il racconto ripercorrendo le difficoltà incontrate dai pionieri negli anni Quaranta, fino all’epoca della Guerra d’Indipendenza del 1948. Qui vennero creati, ci riferisce, un campo di aviazione ed un forno, che dava da mangiare a circa 400 persone. Via via sopraggiunsero tanti giovani e giovanissimi, dalla Svizzera, dalla Jugoslavia…alcuni anche da Villa Emma (anzi qui vive una signora che era nel gruppo di “Ragazzi” che vissero l’avventura modenese) [7].

Gli egiziani giunsero a bombardare il kibbutz, ma desistettero da ulteriori azioni, ritenendole inutili.

In quel periodo, ricordo, un giovane volontario ebreo italiano, nativo di Modena, accorso a combattere per Eretz Israel, giunge con la sua kittà (squadra) nel Neghev il 15 ottobre 1948. Ecco quanto scrive: “Passiamo, nel buio, in mezzo ad una tribù di beduini, con le loro tende, da cui qualcuno si affaccia al nostro passaggio, greggi di pecore, cammelli, belati, abbaiare di cani. Ma nessun pericolo, i beduini sono filoisraeliani. Paesaggio ondulato e desolato sotto la luna, silenzio e tensione sui camion. Verso mattina arriviamo a Ruhama, un grosso kibbutz, senza nessun incidente. Facciamo benzina e ripartiamo” [8] .

Corrado Israel inserisce nel fluire del racconto la propria storia personale, qui iniziata nel novembre 1943 con la “Salita” in Terra Promessa e segnata dalle varie tappe, come quelle che contraddistinsero questi luoghi di frontiera, quali, ad esempio, la costruzione dell’acquedotto del Neghev settentrionale, nel 1951.

Due parole sulle attività economiche del kibbutz.

L’agricoltura si fonda essenzialmente sulla coltivazione di patate (500 ha), grano, girasole; c’è un aranceto, ma il raccolto non è sufficiente per l’approvvigionamento della popolazione, tanto che, da tempo, diversi residenti lavorano all’esterno e traggono dall’esterno i mezzi per vivere.

E’ pure praticato l’allevamento del bestiame (mucche da latte, in comune col vicino kibbutz Dorot, e polli).

Da tempo (1948, se ho capito bene) vi è una florida industria che produce spazzole (esportate pure all’estero) e, in passato, anche spazzolini da denti.

Vi è sono pure una struttura agrituristica [9] e una casa di accoglienza (25 letti) per persone anziane, anche non autosufficienti, con diverse problematiche.

A parte la Guerra del 1948, nei momenti difficili per Israele -viene da dire: più difficili del solito-, Ruhama si è sempre dato da fare. Ad esempio, nel 1967, molti membri del kibbutz, tra militari di leva e riservisti, furono impegnati nella Guerra dei Sei Giorni, mentre nel 1990/’91, quando Tel Aviv era obiettivo degli Scud iracheni, un centinaio di “profughi” da quella città furono accolti qui.

A proposito della recente guerra contro Hamas, Corrado racconta come Ruhama (che ovviamente dispone di rifugi) sia stata sempre sotto il tiro dei missili -Gaza non è lontana da qui, come abbiamo visto-, ma, per fortuna, non è mai stata colpita.

Negli anni ’70 abbiamo assistito ad un progressivo allontanamento dal kibbutz: la maggioranza di coloro che erano nati qui ha preferito la città, sottolinea il nostro interlocutore.

E se, a partire dagli anni ’90, si diffonde una certa rivalutazione del kibbutz dal punto di vista ambientale (rammentiamo che sono circa 100.000 le persone che hanno scelto di vivere in tale realtà), è altrettanto vero che, proprio in tale periodo, inizia quel processo di “privatizzazione” che abbiamo visto essere una caratteristica di molti kibbutzim -tant’è che, come sappiamo, su 270, sono solo una quarantina le strutture che, sia pure con diversi adattamenti, mantengono l’assetto originario-. Anche Ruhama non ha fatto eccezione. Tali mutamenti incidono sullo stile di vita, conclude, con un filo di nostalgia nella voce.

E forse non è solo un…filo, ma qualcosa di più.

Ogni membro versa una sorta di ”tassa” al kibbutz (700 sheqalim mensili) che va a finanziare le varie provvidenze: l’assistenza medica generale, quella agli anziani e alle persone non autosufficienti, compresi i bambini in età pediatrica. A proposito di piccoli, le “Case dei Bambini” sono state abolite da tempo.

Un tempo ai giovani membri venivano pagati perfino gli studi universitari, oggi ciò non è neppure pensabile!

Le case di abitazione sono tuttora di proprietà del kibbutz (anche se c’è chi vorrebbe privatizzare…), ma non viene richiesto di pagare l’affitto.

A proposito di amore per l’ambiente, assai più salubre di quello cittadino, Corrado ci rivela “Qui abbiamo circa un centinaio di inquilini che stanno costruendo un quartiere per 20 famiglie le quali hanno deciso di vivere a contatto con la natura. Alcuni tra questi nuovi arrivati diventeranno senz’altro membri del kibbutz; altri, chissà…”.

Quali sono i principi alla base della filosofia del kibbutz? Ci chiede e si chiede.

1) Proprietà collettiva dei mezzi di produzione; 2) Entrate ed Uscite uguali per tutti; 3) Educazione dei bambini a carico del kibbutz. Di tali principi, risponde, è rimasto solo il primo.

Il sogno non resta immutabile, conclude, ma si trasforma.

Salutiamo con affetto De Benedetti; non manco di farmi scrivere una dedica sul suo ultimo libro che ho portato con me.

Campi coltivati con cura, giardini fioriti, ottenuti strappando metri dopo metri all’incolto. Gioioso quest’alberone dai fiori color viola e il nome irreale, Jacaranda.

Vale la pena osservare questi gioielli da vicino.

Ancora in viaggio. Osserviamo i prodigi dell’agricoltura israeliana.

“Ehi, Angela! Qui, in Israele, avete inventato anche la pioggia che non bagna, per caso?” Diavolo d’una Maria Pia.

Diretti a Yad Mordekhai, passiamo dalla periferia di un luogo noto, suo malgrado, in tutto il mondo: Sderot, l’eroica cittadina che, da cinque anni almeno, è bersaglio incessante dei missili Qassan, sparati a migliaia contro Israele -dalla vicinissima Striscia di Gaza- da parte dei terroristi di Hamas (chiamati “militanti” da tanta nostra stampa, non solo della sinistra radicale).

A poca distanza c’è pure “Shikmin Farm”, la Fattoria dei Sicomori, di proprietà dell’ex Premier Ariel Sharon, il tragico Arik che amava venire qui appena gl’impegni glielo consentivano e dov’è sepolta l’amata moglie Lily, morta nel 2000. Tanti luoghi fatali, l’uno accanto all’altro.

Circa 20.000 abitanti, sorta nel 1951, Sderot è abitata in prevalenza da immigrati dal nord Africa, dalla Romania e, dall’inizio degli anni ’90, da persone provenienti dall’ex URSS.

Il luogo è all’apparenza tranquillo; l’Operazione Cast Deal (Piombo Fuso) qualche effetto lo ha prodotto, ma sappiamo bene che Hamas non è affatto sconfitto: è potente e prospero, domina la popolazione della Striscia ed è una minaccia costante per Israele. Nelle nostre città sicure, i cui media sono sempre pronti a far la morale allo Stato Ebraico, non ci si rende conto, non ci si vuol render conto, dello stillicidio cui gli abitanti, ad esempio di Sderot, sono sottoposti: Scatta l’Allarme Rosso (Zeva Adom), ripetuto da quella voce metallica e hai -soltanto!!!!- 15 secondi al massimo per metterti al riparo.

Ecco, guarda: accanto alla fermata del bus, c’è quel gabbiotto di cemento armato: un rifugio (a destra c’è la pensilina per ripararsi dalla pioggia; dall’apertura al centro puoi accedere al rifugio, che è a sinistra ). Case, scuole, edifici pubblici e privati, tutto è attrezzato con camere di sicurezza, i parchi-giochi per bambini dispongono di strutture antimissile a rinforzo. Ma intanto si continua (si cerca di continuare) l’esistenza, come se nulla fosse, come se la normalità regnasse. Immaginate con quali costi, psicologici e non. Senza contare le vite umane perdute per sempre. E i feriti gravi, tra cui numerose le persone in tenera età.

Questa immagine, scattata poco dopo la conclusione di Cast Deal, l’ho chiamata “Forza e Coraggio!”.

Conseguenze durissime, specie sui bambini; i quali tuttavia hanno sviluppato un sesto senso che fa loro comprendere il pericolo in anticipo sui adulti.

Racconta a tale proposito Limor, una soldatessa diciottenne, in servizio, ai tempi dell’intervista, nella base militare di Sderot: “ Non si può comprendere fino in fondo fino a che non si vive qui…Mi è capitato di fare la baby sitter ad una famiglia di Sderot. I bambini avevano 6 o 7 anni….. Una volta, mentre giocavamo, è scattato l’allarme rosso. I piccoli sono scomparsi all’istante. Per me ci sono voluti diversi secondi per capire…Loro avevano solo 7 anni ed erano pienamente coscienti sul da farsi “[10].

Calma e tranquillità. Forse solo apparente. Ad una distanza di poco più di un chilometro, la Striscia di Gaza: ne vediamo, pur velati da una leggera foschia, le case e i palazzi. Case? Palazzi? Come sarebbe a dire? Ma, stando a fonti attendibili, non è in atto laggiù una Catastrofe Umanitaria? Mi raccomando, scriverlo con le maiuscole, diamine!

Forse la catastrofe, quella autentica, va intesa in un altro significato: essa riguarda le condizioni politiche di una popolazione tenuta in ostaggio da un regime feroce, cui peraltro non riesce (o non vuole) ribellarsi; la complicità, coi carnefici, dell’Occidente insieme ai suoi annessi di anime belle, ONG, disinformazione scorrettissima e compagnia danzante; oltre, beninteso, l’insipienza del precedente Governo di Gerusalemme, che troncò, da un istante all’altro, una spedizione militare proprio quando essa stava dando i suoi frutti, mentre cioè i coraggiosi militari con la Stella di David (opsss!) si battevano da par loro coi vili terroristi adusi a farsi scudo dei civili, specie bambini. E ciò era sotto gli occhi di tutto il mondo. Bastava che il pregiudizio non accecasse gli osservatori -ma è troppo pretendere-.

Tra Sderot la Striscia è stata costruita dal Keren Kayemet Leisrael, grazie anche all’aiuto di numerosi donatori, una “Strada di Sicurezza”, lunga 16 chilometri, onde consentire all’Esercito di Israele di proteggere meglio le popolazioni civili dagli attacchi terroristici.

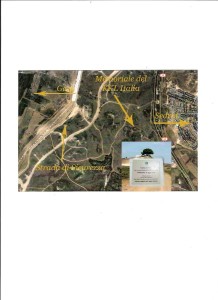

Su una collina che sovrasta Sderot, Givat Hagamal, la Collina del Cammello, poi, è sorto un memoriale dove sono state apposte targhe che attestano la partecipazione dei tanti amici a questa preziosa opera di solidarietà.

Risaliamo un po’ verso nord, lungo la Strada n. 34, e giungiamo, proprio ad un passo dal valico di Erez, al kibbutz Yad Mordechai (יַד מָרְדְּכַי, Ricordo -o Mano- di Mordechai), popolazione attuale circa 700 persone [11].

Esso fu fondato negli anni ’30 da alcuni Ebrei polacchi, appartenenti allo Hashomer Hatzair.

Per l’esattezza l’insediamento iniziale si trovava all’inizio vicino a Netanya [12] e portava il nome di Mitzpe Yam (1936); poi i suoi abitanti si trasferirono qui, a 10 chilometri a sud di Ashkelon, perché esso, in continua espansione, richiedeva spazio maggiore. Siamo nel Dicembre 1943.

Il nuovo kibbutz fu intitolato alla memoria di Mordechai Anielewicz, l’eroico combattente del Ghetto di Varsavia.

Mordechai era nato nel 1920 a Varsavia da una famiglia ebraica povera. Giovanissimo aderì allo Hashomer Hatzair. Una settimana dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il 7 settembre 1939, fuggì dalla capitale e, insieme ai compagni, si recò nell’area orientale della Polonia dove si pensava che i resti dell’esercito polacco si sarebbero riorganizzati per l’estrema difesa.

Quando i Sovietici invasero il Paese, il 17 settembre 1939, il giovane cercò di raggiungere la Romania per trovare una via che lo conducesse in Palestina, ma fu catturato ed imprigionato dai Sovietici.

Allorché venne rilasciato, decise di ritornare a Varsavia, ma, compresi i piani dei Tedeschi contro gli Ebrei, si rifugiò a Vilna (vi erano giunti numerosi profughi ebrei), dove creò un gruppo di attivisti sionisti che avrebbero dovuto, rientrati in Polonia, dare man forte al movimento clandestino ebraico nella zona occupata nel frattempo dai Tedeschi.

Allorché venne rilasciato, decise di ritornare a Varsavia, ma, compresi i piani dei Tedeschi contro gli Ebrei, si rifugiò a Vilna (vi erano giunti numerosi profughi ebrei), dove creò un gruppo di attivisti sionisti che avrebbero dovuto, rientrati in Polonia, dare man forte al movimento clandestino ebraico nella zona occupata nel frattempo dai Tedeschi.

Con la sua amica Mira Fuchrer ritornò quindi in Polonia e dal gennaio 1940 fu un attivista clandestino. Le notizie sui massacri di Ebrei lo convinsero della necessità di dare al suo movimento un carattere paramilitare: così strutturato, esso avrebbe dovuto agire all’interno del Ghetto di Varsavia.

Il movimento che si era creato, la ZOB (Organizzazione Ebraica di Combattimento), si ampliò e, sotto il comando di Anielewicz, dal novembre 1942, iniziò le sue azioni militari contro i Nazisti. Quando, il 19 aprile 1943, questi ultimi entrarono nel Ghetto di Varsavia per rastrellare gli Ebrei non ancora deportati, La ZOB reagì militarmente riuscendo, in un primo momento, a far ritirare le SS dal Ghetto. La battaglia durò un mese. Le truppe tedesche, comandate dal Gen. Jurgen Stroop (che, per contrappasso, sarà impiccato nel 1952 dai Polacchi proprio sul luogo dove sorgeva il Ghetto) distrussero l’intero Ghetto in una serie di feroci azioni.

L’8 maggio, Mordechai e altri compagni della ZOB, assediati in uno degli ultimi bunker sotterranei, in Via Mila n. 18, per non cadere nelle mani dei Nazisti, si suicidarono.

Altri ancora si salvarono e raggiunsero, dopo diverse peregrinazioni, la Terra d’Israele, dove fondarono, nel 1949, il kibbutz dei Combattenti del Ghetto (Lohamei Ha’Getaot), situato tra Akko e Nahariya, il quale tra l’altro, vanta il maggior centro di documentazione del Paese sulla Shoah, dopo Yad Vashem.

A Yad Mordechai la statua dell’eroe, colto nell’atto di gettare una granata, opera di Nathan Rapaport, si trova in cima ad una collina accanto alla torre dell’acqua del kibbutz, ricostruita appena possibile, dopo che era stata distrutta dagli Egiziani durante la Guerra d’Indipendenza del 1948.

Durante tale guerra, per l’esattezza il 19 maggio 1948 (a cinque giorni dalla Dichiarazione d’Indipendenza), Yad Mordechai fu attaccato dall’esercito egiziano con aeroplani e mezzi pesanti.

La difesa del kibbutz, composta da sole 150 persone -uomini e donne-, con armi in numero insufficiente, resistette eroicamente a ben 2000 soldati egiziani, a costo di gravi perdite. Dopo sei giorni di combattimenti impari, il gruppo decise di ritirarsi e abbandonare il luogo, che fu occupato e distrutto dal nemico [13].

La resistenza non fu tuttavia inutile poiché essa impedì un attacco via terra contro Tel Aviv, com’era nei piani dell’Egitto, e consentì il rafforzamento della difesa israeliana sul fronte nord.

Finalmente, il successivo 5 Novembre (Operazione Yoav) gli israeliani ritornarono a Yad Mordechai per ricostruirlo.

Una volta tanto, siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia: gli incontri con Aaron Fait e Corrado Israel De Benedetti -“l’uomo del kibbutz” come lo definì una volta Gad Lerner- sono inconciliabili con rigide esigenze cronologiche; inoltre una nostra compagna di viaggio ha avuto stamani un improvviso malessere, speriamo superato grazie al pronto ed efficace intervento del Tenente [Crocerossina] Colombo”, cioè Tea.

Non è quindi possibile fermarsi al kibbutz per visitarlo; tuttavia, anche dall’esterno, si vede che è un luogo splendido e ben curato.

Ci limitiamo ad una, sia pur veloce, visita al sito della battaglia, dov’è allestito un interessante “Museo” a cielo aperto, posto in cima ad un pendio.

.

Laggiù, di fronte, la Striscia di Gaza.

Ti rappresenti, con l’aiuto delle figure ivi poste, l’eccitazione, il coraggio, la paura (eh, certo), il frastuono, le grida, gli spari, il dolore, il sangue.

Dal custode acquisto un testo sull’argomento tradotto in francese -così sono sicura di leggerlo-:il titolo è: L’exil et le Retour [14] (titolo originale: The Six Days of Yad-Mordechay).

Lo ha scritto, all’inizio degli anni ’60, su invito degli stessi abitanti del kibbutz, la statunitense Margaret Larkin (1899/1967), scrittrice, poetessa, giornalista, attivista sindacale.

Un volume pieno di passione, me ne accorgo subito sfogliandolo qua e là, arricchito da bellissime immagini d’epoca, che attestano la forza e l’audacia della gente di Israele. Immagini e scorci che riesco, in qualche modo, a ricostruire (pur con le dovute differenze) confrontandoli con le nostre fotografie, come, ad esempio, questa.

[1] M. GILBERT, op. cit., (Prima Puntata, nota 2; e Terza Puntata, nota 1) alle pp. 91 e ss.

[2] C.I. DE BENEDETTI, I sogni non passano in eredità, Ed. Giuntina, Firenze, 2001, pp. 249.

[3] C.I. DE BENEDETTI, Anni di rabbia e di speranze. 1938/1949, Ed. Giuntina, 2003, pp. 154.

[4] C.I. DE BENEDETTI, Yeled Cuz-Michal e Nur-Sui campi di cotone. Racconti di Israele, dopo, Ed. Le Château, Aosta, 2007, pp. 110.

[5] Importante volume di storia che tratta, tra l’altro, pure di Lawrence, è David FROMKIN, Una pace senza pace. La caduta dell’Impero Ottomano e la nascita del Medio Oriente moderno, Rizzoli, Milano, Prima ed. giugno 1992, Seconda ed. aprile 2002, pp. 736.

[6] V. supra Quinta Puntata.

[7] Tra la fine del 1941 e il 1943 73 ragazzi ebrei (tra i 6 e i 21 anni) -per lo più di origine tedesca, provenienti da Germania, Austria e Jugoslavia, i cui genitori erano stati uccisi-, in fuga dall’Europa in fiamme, furono ospitati dagli abitanti di Nonantola (MO), che li salvarono dalle SS e poi li aiutarono a riparare in Svizzera. Essi erano giunti in due gruppi: 40 nel giugno 1941, 33 nell’aprile 1943. A Villa Emma (stupenda residenza posta in Nonantola, fatta costruire attorno al 1890 dal Comm. Carlo Sacerdoti in onore della propria moglie, Emma Coen) essi vissero con accompagnatori ed educatori (Josef Indig, Marco Schoky e il pianista Boris Jochverdson). Con l’occupazione dell’Italia dopo l’8 settembre e l’arrivo dei Tedeschi, la situazione si fece drammatica: Villa Emma fu abbandonata e i ragazzi trovarono rifugio nel seminario della locale Abbazia e nelle case degli abitanti del paese. Grazie all’impegno in primo luogo del parroco, Don Arrigo Beccari (insignito poi del titolo di “Giusto tra le Nazioni”), i ragazzi furono aiutati a riparare in Svizzera, tra il 28 settembre e il 16 ottobre 1943. La maggior parte riuscì poi a giungere in Palestina nel maggio 1945.

[8] A.LEVI, Un Paese non basta, op. cit. (V. Settima Puntata, n. 2), qui p. 194.

[10] (a cura di) Giovanna COHEN, Vivere in fuga dai missili. La straordinaria testimonianza di una ragazza soldato, responsabile dell’allarme rosso, in KARNENU, Terra e Popolo, Marzo 2009, pp. 12-13.

[12] V. Quarta Puntata.

[13] V.,in proposito B. MORRIS, op. cit. (Seconda Puntata, nota 2), pp. 303/305.

[14] M. LARKIN, L’exil et le retour, Museo di Yad Mordechai, 1975; traduzione dall’inglese di Marc Agi, pp. 338.