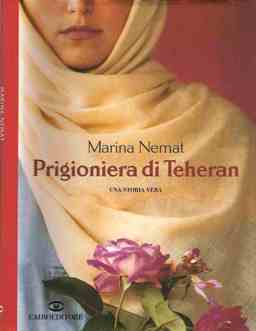

(Titolo originale Prisoner of Tehran)

Trad. Lucia Dianella, Ed. Cairo (Prima edizione: Giugno 2007) pp. 318

"Mio marito fu il primo a leggerlo. Nemmeno lui conosceva i particolari dei miei giorni di prigionia….’Perché non mi hai mai detto queste cose? ‘ mi domandò quando lo ebbe letto tutto. Eravamo sposati da diciassette anni. ‘Volevo, ma non ci riuscivo…..Mi perdoni?’ ‘Non ho nulla da perdonarti. Tu, invece, potrai perdonare me?’ ‘Per che cosa?’ ‘Per non averti domandato nulla’ ".

Marina Nemat, nata Moradi Bakht, è una quarantaduenne bruna, che sembra, almeno dalle fotografie, assai più giovane della sua età; dal 1990 vive a Toronto, col marito Andre, ingegnere, e i due figli, Michael e Thomas. Dietro al suo sguardo dolce, vagamente ironico, si cela una storia tragica. Nata a Teheran nella primavera del 1965, da una famiglia cristiana ortodossa di origine russa per parte di padre, era un’adolescente quando, nel febbraio 1979, in Iran si affermò la Rivoluzione islamica guidata dall’Imam Ruhollah Khomeini, con la quale prese vita un regime di autentico terrore: subito morirono le speranze di persone e gruppi di veder fiorire, dopo la caduta del governo autocratico e poliziesco dello Shah Reza Palhavi, germogli di vita democratica.

Marina è una ragazza intelligente e sveglia, avida lettrice di romanzi occidentali, cresciuta in una famiglia della piccola borghesia: la madre è parrucchiera, il padre, dapprima gestisce una scuola di ballo, poi, con l’avvento della mullahcrazia, che aveva bollato come degenerata e vietato qualunque forma di libera espressione di joie de vivre (figuriamoci la danza….), trova un più prosaico lavoro di impiegato presso il Ministero delle Arti; c’è pure un fratello, assai maggiore di età, emigrato ben presto in Canada. I rapporti con i genitori non sono facili perché improntati ad una certa freddezza, soprattutto con la madre: "Di tanto in tanto, mia madre mi regalava qualche breve momento di affetto. Ma non durava quasi mai: era come la scia luminosa di una stella cadente che subito svaniva nel buio". Per aver organizzato, insieme ad gruppo di compagni, un innocuo sciopero studentesco all’interno della scuola, la sera del 15 gennaio 1982, la sedicenne Marina viene arrestata, sotto gli occhi dei genitori, dai c.d. guardiani della rivoluzione, due uomini barbuti, armati, con l’immancabile divisa verde scuro. E’ portata a Evin, carcere politico fin dall’epoca dello Shah, un nome che suscitava, e suscita ancora oggi, un solo sentimento: terrore. Evin, costituito da numerosi edifici sparsi su una vasta zona a nord della capitale, ai piedi dei monti Elburz, significa tortura e morte; la gente non ne parla mai, è un luogo avvolto in un silenzio da incubo.

Ella trascorre, meglio sarebbe dire soffre, in questa prigione due anni, due mesi e dodici giorni, sottoposta a torture fisiche e psicologiche incredibili. Della sua esperienza darò conto tra poco, ma in modo assai sintetico, senza raccontarla nel suo intreccio perché il libro che la racchiude dev’essere letto passo dopo passo, da cima a fondo, e riassumerlo significherebbe sciuparne la dolorosa fragranza. Le tenebre si diradano solo nel 1990, quando la protagonista, insieme al marito e al figlio maggiore di pochi anni, lascia il suo Paese per approdare in Canada ad un’esistenza nuova.

Ma si può dare un taglio netto al passato? Ti potrai liberare degli oggetti legati ad esperienze dolorose, ma il tuo vissuto, di carne, di sangue, di sentimenti, ciò che eri e sei diventata, sono sempre con te. Impossibile sciogliere i legami che s’instaurano nel profondo.

Nella tranquilla normalità della nuova vita, dopo circa un decennio dalla conclusione della sua terribile esperienza, i ricordi affiorano prepotenti in Marina: le immagini emergono la sera, al momento di coricarsi, impedendole di dormire. Racconta: "Non riuscendo a dimenticare, pensai che forse la soluzione era ricordare, e perciò cominciai a scrivere dei miei giorni a Evin…..ricordai la tortura, il dolore, la morte, e tutta la sofferenza di cui non ero riuscita a parlare. I miei ricordi si trasformarono in parole ed eruppero da un’ibernazione forzata…." Tuttavia ella non ritrova la serenità. Quanto narra deve assumere i precisi contorni dell’autobiografia, sincera e impietosa, e non restare sepolto in un cassetto, del comò o del cuore; il primo lettore è Andre -il suo vero primo amore, che non l’ha mai dimenticata, l’uomo che le ha fatto ritrovare la serenità- il quale ne resta molto colpito, ma ciò non basta. Tuttavia è attanagliata dai dubbi, dalle paure e condizionata da quel comprensibile pudore che prova chiunque metta a nudo la propria anima. Un episodio allontana le incertezze. In occasione di una festa presso amici comuni, ella conosce, nell’estate del 2005, una coppia di coniugi iraniani. Da un accenno fatto dalla padrona di casa, la moglie, Parisa, apprende che Marina sta scrivendo un libro: non appena sente pronunciare il nome di Evin, impallidisce e confessa di aver passato, a sua volta, un periodo in quel luogo maledetto.

Le due donne si confrontano e Parisa rileva come "Di solito la gente non apre bocca su queste cose". Ecco il grumo di omertà e silenzio che ha imprigionato Marina per un ventennio; una sorta di tacita regola cui si sono attenute con scrupolo le persone a lei più vicine, a cominciare dai genitori, che si illudevano che ella, "dopo", fosse rimasta la ragazza spensierata di "prima".

"Terrorizzati dal dolore, dall’orrore del mio passato, avevano deciso di ignorarlo".

Un tema importante, la Memoria, attuale, a maggior ragione ora, a ridosso del 27 Gennaio.

Affinché questo Giorno non diventi, come temeva Indro Montanelli, una delle tante convenzionali e fredde "feste comandate", non dobbiamo spegnere le voci dei testimoni diretti, in nome di pretese ragioni (ri) conciliative o dell’esigenza, in sé comprensibile, di voltar pagina: ciò vale non solo nei confronti della Shoah, ma anche di tutte le tragedie che offuscano la nostra epoca, a cominciare da quelle generate da forze oscure che vorrebbero togliere il sorriso e i colori della vita dal nostro mondo e ridurre tutto ad un’unica tonalità di mortifero grigio.

Marina e Parisa, per alcuni giorni, si parlano, per lo più al telefono. Si confidano sentimenti e ricordi di persone amiche perdute. Poi, dopo circa due settimane, la seconda fa sapere alla prima di non volere più parlare con lei. In lacrime le confida che affrontare il ricordo è esperienza troppo penosa. Marina rispetta questo stato d’animo e non insiste: è proprio quel rifiuto a persuaderla in modo definitivo a continuare decisa sulla dolorosa strada che ha iniziato a percorrere.

Nella parte in cui sono narrate, in stile drammatico e avvincente, le sofferenze patite in carcere, si alternano, ai capitoli ad esse dedicati, quelli che illustrano l’infanzia e la prima adolescenza della protagonista: tale contrasto, se da un lato alleggerisce l’animo del lettore conducendolo nel mondo immaginifico di una ragazzina da sempre innamorata di romanzi e poesie -splendido il ritratto del libraio armeno da lei fatto assurgere al rango di angelo custode o i ricordi di famiglia, dove spicca la nonna russa, Xena Muratova, nelle cui vicende ella si rispecchia-, dall’altro evidenzia quanto più possibile il buio in cui ella si trova in quel momento. Buio opera di un regime che odia tutto e tutti, a cominciare dagli USA e dagli Ebrei, ma, in particolare, le donne, soprattutto quelle molto giovani. Sullo sfondo una società impegnata nelle attività quotidiane, annichilita e all’apparenza incapace di reagire.

La figura più complessa del romanzo, insieme con l’Autrice, è Ali Musavi. Ali, i cui congiunti riservano a Marina un affetto ben più profondo di quello che le manifesta la famiglia di origine, vive una storia di colpa e di redenzione; all’inizio, quasi senza rendersene conto, è colpito dal coraggio, anzitutto morale, della ragazza di fronte alla torture, poi ecco la lenta presa di coscienza, che egli pagherà di persona. Un destino, anche quello di Ali, affrontato con coraggio.

Mirabili i ritratti delle giovani che ella incontra tra le truci mura di Evin: Sarah, la compagna di scuola, impazzita a seguito dell’esecuzione del fratello Sirus, che passa le giornate a scrivere ostinata sul proprio corpo i ricordi dei tempi felici; o Mina, annichilita dal dolore per l’uccisione della sorella Layla ad opera delle guardie della rivoluzione, sopraffatta definitivamente nel corso di un interrogatorio; o Bahar, infelice madre di un bambino di pochi mesi. Un’umanità vivida e dolente dar voce alla quale Marina si è assunta come compito il più importante della sua esistenza.

Ad tutte loro è dedicato il libro; a loro e a Zahra Kazemi, la reporter irano-canadese morta sotto tortura, proprio a Evin, nell’estate 2003. L’Autrice rimprovera al mondo di essersi svegliato troppo tardi, solo dopo l’uccisione di Zahra e a motivo della sua origine occidentale; ma, riflette, "se….si fosse curato prima di quello che accadeva, lei non sarebbe morta e tantissime vite innocenti sarebbero state risparmiate. Invece il mondo era rimasto in silenzio…" dichiara con onestà "in parte perché le testimoni come me avevano avuto paura di far sentire la loro voce. Ma era ora di finirla: non avrei più permesso alla paura di tenermi in scacco" e conclude "Zahra aveva dato ai detenuti politici dell’Iran un nome e un volto; adesso toccava a me dar loro la parola".

Ad tutte loro è dedicato il libro; a loro e a Zahra Kazemi, la reporter irano-canadese morta sotto tortura, proprio a Evin, nell’estate 2003. L’Autrice rimprovera al mondo di essersi svegliato troppo tardi, solo dopo l’uccisione di Zahra e a motivo della sua origine occidentale; ma, riflette, "se….si fosse curato prima di quello che accadeva, lei non sarebbe morta e tantissime vite innocenti sarebbero state risparmiate. Invece il mondo era rimasto in silenzio…" dichiara con onestà "in parte perché le testimoni come me avevano avuto paura di far sentire la loro voce. Ma era ora di finirla: non avrei più permesso alla paura di tenermi in scacco" e conclude "Zahra aveva dato ai detenuti politici dell’Iran un nome e un volto; adesso toccava a me dar loro la parola".