.jpg)

La vignetta di Giannelli, pubblicata sul Corriere della Sera di mercoledì 7 maggio scorso, intitolata Torino Fiera del Libro e raffigurante un gruppo di libri, che portano in copertina l’iscrizione LEGGERE E’ LIBERTA’, uniti tra loro a formare un Magen David, trasmette benissimo lo spirito con la quale il Salone del Libro ha svolto la sua XXIa edizione.

Non mi soffermerò sulle vergognose polemiche che quest’anno hanno preceduto fino alla vigilia questa manifestazione; sugli organizzatori della quale -rei di aver osato invitare, quale ospite d’onore, lo Stato di Israele, per di più nel sessantennale della sua (ri)costituzione- si sono abbattuti gli strali di un drappello, per la verità non poi così numeroso, di pseudointelletuali, ignoranti di storia prima che antisemiti, accompagnati dal consueto gruppetto di giovani bruciabandiere professionali (i quali, come sappiamo, riservano le loro demenziali premure esclusivamente a due soli Stati tra i tanti che vi sono al mondo). Al di là della figuraccia rimediata dalla locale Università per aver concesso i propri locali ad iniziative come quella dedicata alla “Pulizia etnica in Palestina” (sic!) o aver lasciato coprire i muri dell’Ateneo con manifesti denuncianti la “Mattanza di Gaza”(!!) -la libera critica seria è sempre positiva, ma guardarsi dal mettere il cervello all’ammmasso è condizione prioritaria per affrontare qualsivoglia argomento-; al di là della figuraccia, dicevo, è inevitabile constatare che il grande corteo contro lo Stato di Israele, annunciato con toni roboanti per sabato 10 maggio pomeriggio nelle vie della città, è stato in realtà un totale fallimento: espressione di una sinistra radicale che nulla ha né da dire, né da dare, se non frutti avvelenati di menzogna e calcolata disinformazione, accompagnati da slogan falsi, quanto ipocriti. Meglio lasciarsi alle spalle, dopo averli coperti di disprezzo, coloro i quali, animati dal desiderio di distruggere un Paese e un Popolo, vorrebbero iniziare l’opera incendiandone i libri e gli scrittori (magari, per il momento, solo in effigie).

Preferisco soffermarmi sull’atmosfera gioiosa e positiva che ho incontrato a Torino nei due giorni e mezzo che ho potuto trascorrervi, da venerdì mattina a domenica pomeriggio.

Il Salone del Libro, ospitato nella ristrutturata sede del Lingotto -per la quale occorrerebbe spendere alcune pagine di commento, data la suggestione che promana, ma non è questa la sede-, è un avvenimento di enorme rilevanza, con inevitabili degenerazioni di stampo commerciale, alcune strozzature organizzative, ma, nel complesso di grande fascino e richiamo.

Mi limiterò ad occuparmi degli eventi cui ho partecipato, solo alcuni tra i numerosi, uno più stimolante dell’altro.

Non ho assistito all’inaugurazione di giovedì, ma ho letto sulla stampa le forti parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale ha sottolineato il valore della cultura come strumento di dialogo tra esperienze diverse ed ha ribadito, ancora una volta, senza infingimenti, che non vi può essere “dialogo se si muove dal rifiuto della legittimità dello Stato di Israele, delle ragioni della sua nascita, del suo diritto ad esistere nella pace e nella sicurezza”. E prima ancora: “Si stravolge politicamente e culturalmente questo evento pretendendo di introdurvi la problematica del drammatico conflitto arabo-israeliano in chiave di esasperata partigianeria, di negazione dei termini obiettivi di un dialogo più che mai necessario”.

Ci può essere, in questa esperienza torinese, un punto di partenza più significativo della Lectio Magistralis tenuta da David Meghnagi venerdì mattina, col titolo Parole malate. Pregiudizi e luoghi comuni nel conflitto mediorientale?

.jpg)

Nato a Tripoli da un’illustre famiglia ebraica, docente di Psicologia clinica presso l’Università di Roma Tre, autore di numerosissimi volumi, Direttore di un Master Internazionale in Didattica della Shoah, il Professore ha affrontato il tema del pregiudizio antisemita da una prospettiva originale, che costituirà il suo tema di ricerca nei prossimi anni: la caricatura dell’ebreo nell’arco dei secoli, fino ai nostri giorni, con particolare riguardo all’iconografia di matrice islamica. Nel viaggio attraverso le caricature, delle quali egli ha mostrato molti, efficacissimi esempi, vediamo come, accanto alla “parole malate” -che non restano inerti, ma si traducono in azioni concrete-, vi siano le “immagini malate”. L’antisemitismo non è nato con il cristianesimo, come si crede di solito, era presente già nell’universo pagano; ma è nel mondo cristiano che si esprime appieno. Si tratta a lungo di una categoria di stampo religioso. Gli Ebrei, in quanto popolo, non devono essere sterminati, ma restare per dare maggiore evidenza al trionfo cristiano. L’Ebreo è l’antitipo, una sorta di controimmagine, dell’ideale cristiano: la Chiesa trionfante, contrapposta alla Sinagoga bendata. Anche in ciò vi è una sorta di…lapsus: il cieco, infatti -pensiamo alla cultura classica, a cominciare da Omero-, spesso è colui che ci vede meglio degli altri!

Negli ultimi due secoli, con un anticipo ai tempi dell’Inquisizione spagnola, si innesta sul pregiudizio religioso l’elemento razziale; nell’antisemitismo contemporaneo, poi, manca il tipo ideale, positivo (Cristo), e resta solo l’elemento negativo, con svalutazione a sfondo fisico dell’Ebreo: ciò costituisce la base per la realizzazione della Shoah, poiché, con la perdita dell’individualità, degli esseri umani, divenuti solo simboli negativi, si può fare ciò che si vuole. Anche distruggerli tutti.

Per quanto concerne, poi, i Paesi arabo/mussulmani, Meghnagi rileva come, nei secoli passati, non esistesse una demonizzazione antiebraica, come la conosciamo in Occidente. Esistevano sì il disprezzo (pensiamo alla categoria dei dhimmi), la repressione, anche prolungata, i massacri (che oggi s’intenderebbe, da parte di alcuni, attenuare nel numero o addirittura negare), ma la vera e propria demonizzazione giunge più tardi, “quando Israele è visto come qualcosa che mette in discussione lo statuto delle terre arabe”.

La costituzione del nuovo Stato (Israele) è considerata un atto di hybris, di superbia, e la sconfitta militare nel 1948 come conseguenza della corruzione dei regimi arabi. La successiva sconfitta, nel 1967, degli armatissimi eserciti arabi da parte di un piccolo popolo di sopravvissuti, non è colta, da quei Paesi, come occasione per svolgere un severo esame di coscienza, ma per dare la stura ad un violento antisemitismo; un veleno che ha contagiato tutto il Medio Oriente, a cominciare da quei Paesi che hanno firmato la pace (sia pure….fredda) con Israele, come l’Egitto e la Giordania, passando per l’Autorità Palestinese; pensiamo all’indottrinamento costante, martellante, mirato anzitutto sui bambini, da parte delle televisioni, non solo di Hamas, ma, in primo luogo, proprio dell’Autorità Palestinese, che ha siglato gli accordi di Oslo.

Fino all’Iran, dove il governo dei mullah tiene in scacco un intero Paese, affamato di libertà, per preparare, nel colpevole silenzio del mondo, il genocidio nucleare di Israele.

Fino all’Europa, dove possiamo vedere tutta una vignettistica, sui siti web e pubblicazioni di gruppi estremisti e/o centri sociali, ricalcante gli stereotipi nazisti ed islamisti, senza escludere intrusioni nel campo del tradizionalismo cattolico più becero; come ad esempio, la raffigurazione di un orrendo diavolo con la Stella di David sul petto, che beve avidamente un bicchiere colmo di sangue umano. Vignettistica che, troppe volte, approda pure sui quotidiani della media borghesia colta, sedicente progressista, ma sempre col dito puntato contro Israele; un esempio per tutti, ma ve ne sono altri, purtroppo: l’immagine, opera di un celebrato disegnatore, di un terrorizzato Gesù Bambino che, solo davanti ai minacciosi carri armati (con la Stella di David!), mormora non mi uccideranno un’altra volta…….

Le argomentazioni del Prof. Meghnagi sono rigorose, lo stile è razionale, scientifico; ma il tono è accorato, perché esprime la passione di chi, cresciuto in un contesto nordafricano, con perfetta conoscenza della ricchezza della cultura araba, non ne accetta la degenerazione islamista ed antisemita. “Dobbiamo lavorare sui simboli, trovando spazi di pensiero dove si possa sostare alcune ore, evitando la superficialità e la fretta dei dibattiti televisivi” insiste ”….curare le parole malate espressione di un odio distruttore”, anzitutto nel nostro ambito; poi rivolgendoci al mondo arabo, che, nel medio/lungo periodo, va richiamato alle sue responsabilità. E conclude, rievocando il grande Maimonide: “Se il sogno è il frutto acerbo della profezia, abbiamo necessità di sognare ad occhi aperti per tenere accesa la speranza”.

David Meghnagi, come uomo e studioso, mi prepara ad un altro incontro improntato alla speranza e alla costruzione di un mondo più giusto.

Nello “Spazio Autori” della Fiera ecco due iniziative editoriali, entrambe di Proedi, presentate dall’editore Andrea Jarach.

La prima, dal titolo La Spezia, porta della speranza, costituita da volume e DVD (che, prodotto dall’Associazione Gruppo Samuel, in collaborazione con Moving Image, raccoglie le testimonianze dei protagonisti), ci narra di come, dopo il 1945, il porto di La Spezia divenne Sha’ar Tzion, la Porta di Sion dalla quale i sopravvissuti allo sterminio del popolo ebraico (in tale contesto circa 23.000 persone) salparono su diverse navi, tra cui la “Exodus”, la “Fenice” e la “Fede” ed intrapresero il loro viaggio, clandestino, della speranza verso la nuova patria, Israele. Ciò fu possibile anzitutto grazie al sostegno delle autorità e della popolazione italiane e, in particolare, dei cittadini di La Spezia.

L’incontro di Andrea Jarach con don Gianni Botto, fondatore dell’Associazione Gruppo Samuel, ha fatto nascere in entrambi la volontà di realizzare quest’opera, che coniuga l’analisi di fatti storici inediti con l’immediatezza di un documentario che racconta le medesime vicende attraverso la testimonianza dei protagonisti.

La seconda è un libro/testimonianza, Diario dalla Galilea. Solo in pace vincono tutti. L’Autrice è ben nota. Si tratta di Angelica Edna Calò Livne, che non ha bisogno di presentazioni. Noi, amici di Israele, conosciamo tutti molto bene (e amiamo parecchio!) questa donna, romana di nascita, con solida formazione ebraica, di grande intelligenza e sensibilità, che ha saputo dar vita ad un vasto gruppo di giovani appartenenti a culture e fedi diverse (Bereshit La Shalom) per realizzare un progetto di pace e convivenza attraverso l’animazione teatrale (Teatro dell’Arcobaleno, ma non solo…).

Avevo letto, alcuni anni fa, il suo primo libro (Un inizio, un sì, una speranza), poi il secondo (Giù le maschere, il bene è in ognuno di noi), che sono un po’ la chiave di lettura della sua personalità, del suo essere; l’ho sempre seguita, anche se un po’ da lontano, scrivendole, telefonando, leggendo di lei….poi, nell’estate 2006, ho raccolto il diario che ha tenuto, sul quotidiano la Repubblica, nei due mesi della guerra che Israele ha combattuto in Libano, le ansie, le paure (all’epoca aveva due, dei quattro, figli nell’esercito; poi si è aggiunto il terzo, se non erro), le sofferenze, le speranze…..Ora tutto questo, ampliato, è divenuto un libro; suddiviso in quattro parti. Nella prima è riportato il diario, che invito a leggere, giorno dopo giorno, come feci, a suo tempo, immedesimandomi per ogni istante in chi scriveva (a volte mi sentivo sobbalzare dalla tensione); seguito, nella seconda, dalle lettere inviate ad Angelica da diverse persone, in quello stesso periodo: lettere per lo più cariche di affetto ed empatia, di rado espressione di una certa ostilità preconcetta per Israele, che tuttavia non cancellava la consapevolezza di quanto sia prezioso il lavoro svolto dal gruppo e dalla sua fondatrice, validamente sostenuta dal marito, Yehuda, matematico, silenzioso quanto efficientissimo, sempre presente accanto a lei. La terza parte (L’anno che seguì) raccoglie le riflessioni scritte l’anno successivo alla guerra, influenzate dal ricordo drammatico di quei giorni, ma allietate da grandi soddisfazioni, come il riconoscimento ufficiale del lavoro svolto (Onorificenza di Cavaliere della Solidarietà o il Premio Grinzane) e tanti altri progetti e realizzazioni.

Da ultimo la quarta parte (Oggi, la vita continua) raccoglie le espressioni di partecipazione e affetto da parte di coloro, e sono moltissimi, che hanno assistito alle rappresentazioni cogliendone l’alto valore artistico e umano.

.jpg)

La presentazione di Diario dalla Galilea non sarebbe stata completa se alcuni ragazzi dell’Arcobaleno non l’avessero accompagnata con il loro spettacolo; quanto mai suggestivo, nelle chiare reminiscenze del teatro greco, espresse da forte talento drammatico, arricchito da manifestazioni di gioia di vivere, grazia, …..e musica. Al mio cuore il gruppo guidato da Angelica e Yehuda è simboleggiato da due giovanissimi, lei ebrea, grandi occhi chiari, e lui arabo, all’inizio quasi un po’ stupito, che si tolgono contemporaneamente le maschere che impedivano loro di riconoscersi come esseri umani

Quando penso a Israele al femminile, è Angelica che mi viene in mente: la madre piena di energia e di spirito, che guarda avanti e sa dare. Sono convinta che lei sia uno dei trentasei -o settanta, diverse sono le versioni- “Giusti nascosti” (pure non essendo affatto nascosta, per nostra fortuna) che permettono al mondo di andare avanti.

Poco conta la contestazione, al termine dello spettacolo, fatta, in ultima fila, da una signora dall’aria esagitata quanto poco convinta -tant’è che non si è nemmeno avvicinata ad Angelica-, la quale ripeteva ossessivamente che quella, indicando il palco, non era un’iniziativa di pace. Chissà che cosa sono, per lei, la pace e la guerra.

Peccato che la signora, che una mia amica della comunità ebraica bolognese, lì presente, tentava invano di far ragionare, parlasse con chiaro accento israeliano. Brutta faccenda l’odio di sé, davvero.

Guerra, Pace Futuro, Democrazia. E DEMOGRAFIA.

Il Prof. Sergio Della Pergola, italiano d’origine, direttore, tra l’altro, della Division of Jewish Demography and Statistics nella Hebrew University di Gerusalemme, autore di importanti pubblicazioni, ci ha intrattenuto sulla sua ultima fatica, Israele e Palestina: la forza dei numeri – Il conflitto mediorientale fra demografia e politica (il Mulino, Contemporanea, 2007).

.jpg)

Il conflitto israelo-palestinese viene, per lo più, studiato, sotto l’aspetto strategico militare, considerando la sua ricaduta sulla politica internazionale, alla luce delle problematiche che coinvolgono le diverse pozioni religiose. Ben di rado, afferma Della Pergola, l’attenzione è centrata sull’importanza delle componenti demografiche; esse hanno svolto, in passato, un ruolo rilevante, ma ancora di più lo giocheranno in futuro.

Le proiezioni di carattere demografico ci indicano che, nei territori dell’ex Mandato britannico, nel 2050, gli ebrei potrebbero essere circa il 35% della popolazione complessiva; sempre che il trend attuale di crescita si mantenga, perché sappiamo che la storia, a volte, è imprevedibile. Se ne deduce, a parere dell’Autore, che lo Stato di Israele non potrà essere contemporaneamente esente da concessioni territoriali, ebraico e democratico; sarà necessario, dunque, rinunciare almeno ad una di queste prerogative. Purtroppo, a mio modesto avviso, la storia ci insegna che la politica delle concessioni territoriali non ha a tutt’oggi portato alla pace; anzi ha, paradossalmente ma non troppo, inasprito il conflitto (ricordiamo quanto è successo nella Striscia di Gaza, a seguito dello sgombero nell’estate 2005). Che fare, allora?

L’interesse israeliano, irrinunciabile, è, come detto, quello di mantenere la prerogativa di stato democratico, con una predominanza di valori culturali ebraici. L’interesse palestinese fondamentale, scrive Della Pergola, è di raggiungere al più presto possibile la condizione di stato sovrano, dare piena espressione alle aspirazioni nazionali e iniziare la tanto a lungo frustrata speranza di una vita civile normale. Parole condivisibili in pieno, quelle del Professore; tuttavia esse si fondano su un irrinunciabile presupposto: la presenza, in Palestina, di un movimento nazionale, in grado di costruire strutture e realtà diverse, al fine di porsi, con i vicini, in una situazione di parità e partnership. Oggi tutto questo (ancora) non lo vediamo, nonostante la simpatia di cui il popolo palestinese ha sempre goduto nel mondo, nonostante le ingentissime somme di danaro erogate alla sua leadership nel corso dei decenni, anzitutto da parte dell’Europa.

Israele, le diverse voci dei suoi scrittori, tanti…..pluriversi. Vediamone alcuni.

.jpg)

Alon Altaras (Jaffa, 1960), genitori romeni, oltre a due romanzi -La vendetta di Maricika (1999) e Il vestito nero di Odelia (2005), editi entrambi in Italia da Volland e ce n’è in preparazione un terzo, centrato sull’esercito israeliano- ha pubblicato quattro raccolte di poesie che compaiono in tutte le maggiori antologie del suo Paese: Aklim Ha-Bayit (Il tempo a casa), Achshav – Stavit, 1982; Batim Ba-Yi (Case nell’isola), Siman Kriah, 1985; Ha-Esh Ha-Meadenet (Il fuoco che raffina), Siman Kriah, 1990, Kfitzat Ha-Derech (Scorciatoia), Zmora-Bitan, 1996.

Altaras ha il notevole merito di aver fatto conoscere in Israele la nostra letteratura contemporanea: ha infatti tradotto dall’italiano in ebraico i romanzi di Natalia Ginzburg, Antonio Tabucchi, Pier Paolo Pasolini, Erri De Luca, opere di Leopardi, Montale, Porta e altri; per tale attività nel 2003 ha ricevuto il Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dal 2003 ha pure insegnato Lingua e Letteratura Ebraica all’Università di Siena.

Nell’ambiente familiare dello spazio denominato “Caffè Pedrocchi”, in omaggio al noto luogo di ritrovo padovano, Alon ha intrattenuto il pubblico sull’interessante intreccio tra influenza della letteratura italiana sulla cultura israeliana e influenza della letteratura israeliana sulla cultura italiana.

Fino agli anni ’80 la letteratura italiana era pressoché sconosciuta in Israele, a parte Italo Calvino, tradotto da Gaio Sciloni; per fare un solo esempio, Se questo è un uomo di Primo Levi esce in ebraico solo nel 1989. La spiegazione di questo fenomeno è che, allora, scarseggiavano traduttori di lingua madre ebraica che conoscessero bene l’italiano. Cesare Pavese e Giuseppe Tomasi di Lampedusa approdano in Israele in inglese; ma non manca uno Shakespeare tradotto in ebraico dal russo….La giovane cultura israeliana deve ancora rafforzarsi, in quegli anni, e quindi attinge contributi diversi da differenti Paesi e contesti. La celebre poetessa Leah Goldberg si è cimentata nella traduzione dei versi del Petrarca; ne è nato un Petrarca, se vogliamo, un po’…goldberghiano, ma non privo di suggestione.

Altro problema interessante: il dialetto. Si può tradurre Eduardo in ebraico? E’ impresa pressoché impossibile, si rischia il comico, Alon ride, “anche se” confessa “io ci ho provato, per una riduzione teatrale!”

E afferma sicuro: poiché in ebraico non esistono dialetti, risulta una forzatura il tentativo di adeguare a questa lingua l’attitudine del dialetto italiano e la sua propensione all’immediatezza che ben si esprimono nel troncare le parole. Oggi come oggi la letteratura italiana gode ottima salute in Israele; ciò comunque non è merito delle locali università, bensì delle case editrici e degli stessi lettori.

In Italia assistiamo ad un autentico boom della letteratura israeliana: dai classici -la “trinità”, così egli definisce ironico Yehoshua, Oz e Grossman- fino ai più giovani, come Etgar Keret o Eskol Nievo, compreso un nutrito numero di scrittrici quanto mai profonde ed evocative -Castel Bloom, Horn, Liebrecht, Rotem, Semel, Golan, Shilo….-.

Tuttavia non è sempre stato così. Lo stesso Yehoshua fatica ad affermarsi. Il suo L’amante, uscito in Patria nel 1974, viene tradotto in italiano assai più tardi (contrariamente a ciò che è accaduto in altri Paesi); Michael mio di Amos Oz, pubblicato in Italia nel 1993, è un romanzo di quarant’anni fa. Con Una storia di amore e di tenebra, autobiografia, ma anche storia di Israele, Oz assume, presso il pubblico italiano, una posizione molto importante.

La passione suscitata in Italia dalla letteratura israeliana è dovuta alla polarizzazione di due temi: la Shoahe il conflitto israelo/palestinese, anche se la tematica dell’ultima generazione di autori sembra allontanarsi da essi. Una conseguenza paradossale di tale polarizzazione è la volgare dicotomia, operata nei mass media italiani, tra l’Ebreo debole, vittima sacrificale, e l’Israeliano forte, che discrimina e massacra.

Il boicottaggio operato da un gruppo di intellettuali italiani ai danni della cultura israeliana è definito da Alon, in modo sarcastico, “strano”: nessuno, più degli scrittori israeliani, ha sostenuto le ragioni dei palestinesi, si è battuto contro la ”occupazione” [la virgolettatura è mia] dei Territori. Pensiamo ad Amos Oz, fondatore del movimento politico Shalom Achshav (Pace Adesso) e al suo pamphlet Contro il fanatismo; o a David Grossman, che ha scritto Il vento giallo o Un popolo invisibile; o, ancor prima, a S. Yizhar (pseudonimo di Yizhar Smilansky), nato nel 1916 a Rehovot, nei pressi di Tel Aviv, autore de La rabbia del vento, scritto nel 1949, uscito in Italia solo tre anni fa, che racconta la cacciata di un gruppo di contadini arabi dal loro villaggio ad opera di un drappello dell’esercito del nascente Stato di Israele. Yizhar ha ispirato sia Oz che Grossman ed è considerato uno dei padri fondatori della letteratura israeliana.

Dare espressione ad una certa sensibilità etica è la principale preoccupazione degli scrittori israeliani.

In Italia, si chiede Altaras, c’è il medesimo spirito etico da parte della cultura c.d. impegnata? Premesso che in Israele non si è mai bruciata una bandiera italiana, che cosa hanno da dire i sostenitori del boicottaggio di Israele a Torino sul fatto che lo scrittore Roberto Saviano, a causa del suo libro di denuncia della camorra Gomorra sia costretto a vivere, nel suo Paese, in clandestinità?

Mi sono fermata a lungo su Alon Altaras, su questo giovanottone, che dimostra assai meno dei suoi 48 anni, sorridente nei modi, ma taglientissimo nei contenuti, il quale ritiene la capacità degli scrittori israeliani di mettersi nei panni dell’altro espressione della cultura ebraica, cui tutti loro sono debitori, indipendentemente dall’essere religiosi o laici, mi sono, dicevo, intrattenuta a lungo su di lui, non solo per i temi molto interessanti che ha trattato, ma anche per un motivo personale. Egli infatti è genero di un caro amico, illustre giurista, veneziano di nascita (guarda caso la vicenda narrata in “Il vestito nero di Odelia” si svolge tra Tel Aviv e Venezia) e triestino quanto a cattedra universitaria ricoperta. Tale personaggio è uno studioso insolito, rigoroso, ma per nulla paludato, capelli e folta barba rossi; terreni preferenziali di ricerca: la responsabilità civile, i diritti della persona, con particolare riguardo per i c.d. “soggetti deboli”. E’ l’ispiratore, potremmo dire il padre spirituale, della legge (n. 6/2004) che ha dato vita al nuovo istituto dell’ “Amministrazione di Sostegno”. In occasione di un recente incontro di studio ha esaltato il sapore universale caratterizzante i contenuti della nostra Costituzione, paragonata a….Toro Seduto che, assiso sulla montagna, vede alla distanza di cinquanta chilometri all’intorno. Una figura, il Professore, che sembra uscita dalla penna di uno scrittore israeliano, o almeno ebraico.

.jpg)

Ron Leshem (Ramat Gan, 1976) ha lo sguardo buono e vagamente canzonatorio di mio figlio maggiore, del quale è quasi coetaneo. Ama scrivere perché ciò gli consente di entrare in luoghi bui, di “svuotarmi di ciò che sono e riempirmi di un’altra persona”. Israele viene definita da Ron una sorta di “grossa istituzione psichiatrica…i cui pazienti fuggono ognuno da un diverso disastro”. Egli evidenzia come, a suo vedere, la gente in generale abbia perduto la speranza in una soluzione del conflitto (una sorta di nichilismo post-Oslo) e che non faccia che attendere, fatalisticamente, la prossima guerra. Magari va a manifestare contro un taglio di alberi, ma ha smesso di protestare sullo stato delle cose. Il tutto poi avviene nel torrido clima del deserto…l’atmosfera è esplosiva. Un inferno? Forse, ma è il paradiso per uno scrittore.

“Noi non siamo un unico popolo” afferma sarcastico “siamo dodici scomposte tribù, diffidenti l’una verso l’altra, che a volte si detestano. E a tutti costoro che cerco di scrivere”, cercando di entrare nella loro pelle per vincere il pregiudizio.

La sua prima opera -Tredici soldati- racconta, come sappiamo, la storia di un gruppo di ventenni mandati in guerra a difendere una fortezza, Beaufort, posta nel Libano meridionale. Un pugno di giovani isolati dal contesto nazionale, che vivono in un universo parallelo, nel quale elaborano un loro humour (il linguaggio volutamente sboccato è reso ottimamente in italiano, grazie alla traduzione di Ofra Bennet e Raffaella Scardi), loro regole (il gioco del “mai più”), loro credenze, più o meno illusorie, e debbono combattere contro un nemico inquietante perché mai lo vedono in faccia. Ambiente claustrofobico reso con rara potenza. Odio per la guerra, consapevolezza che “ci hanno mandati a morire per niente”, ma, nello stesso tempo, una sorta di nostalgia per il combattere. Desiderio di allontanarsi da quel fortino, ma, insieme, dispiacere a vederlo saltare in aria; anche il Beaufort è un personaggio del romanzo. Ron, figlio della buona borghesia di Tel Aviv, non ha mai fatto parte di un’unità combattente, perché, contrariamente a quanto avveniva nei primi decenni di vita dello Stato, il 35% dei giovani nati negli anni ’80 non svolge il servizio militare a dispetto della sua obbligatorietà; sono solo i più deboli a partire, a cominciare dagli immigrati. Non si era mai posto particolari domande su questo problema, ammette, finché, inviato dal suo giornale nella Striscia di Gaza (autunno 2000), ha fatto la conoscenza di un giovane ufficiale coraggioso ma "triste, stanco", indurito, che gli ha parla del Libano, di cui ha una sorta di nostalgia e che paragona alla Striscia; poi, nel prosieguo del tempo, incontra tanti militari che avevano combattuto pure nel Paese dei Cedri. Partito da queste esperienze comincia a ricercare. E scrive un robusto romanzo.

“L’ebraico è la mia identità letteraria. Scriverei in ebraico anche se, per dire, emigrassi in Italia o negli USA” sostiene Meir Shalev (Nahalal, il primo moshav in Terra di Israele, 1948).

.jpg)

Se “incontrassi” prosegue “Re Davide o Gesù potrei ancora parlare con loro in ebraico”. Forse ciò tra qualche decennio sarà più difficile, continua, perché una lingua si evolve in continuazione. Ora, però, è possibile per un autore usare la lingua della Bibbia e, contemporaneamente, lo slang giovanile di Tel Aviv.

La Bibbia, dunque. Per noi ebrei è stata a lungo una sorta di patria portatile; certo che, soggiunge, avevamo anche bisogno di una concreta patria stabile! Ricorda i suoi nonni, provenienti dalla Russia, i quali, giunti nella Terra dei Padri, abbandonarono lo yiddish, la lingua dell’esilio, in favore dell’ebraico, confinato, per duemila anni, nell’ambito religioso o usato come lingua comune nelle comunicazioni scritte tra ebrei lontani l’uno dall’altro migliaia di chilometri. La rinascita dell’ebraico è stata la conquista più importante, dopo la costituzione dello Stato, anzi la prima è stata il mezzo per il realizzarsi della seconda. Se Israele scomparisse, sparirebbe pure l’ebraico.

Parla con piacere del suo ultimo, stupendo romanzo, Il ragazzo e la colomba, che sta riscuotendo un certo successo anche da noi: commuove l’intreccio di due storie, l’una ambientata oggi, l’altra ai tempi della Guerra d’Indipendenza di sessant’anni fa, legate tra loro da……

Confessa: anch’io ogni tanto piango quando scrivo le mie storie; è indispensabile per riuscire a emozionare gli altri. “Tuttavia” chiarisce “quando ho terminato un libro, cerco di dimenticarlo subito”, per guardare avanti.

Afferma che, pur avendo viaggiato molto, preferisce “tornare più che viaggiare. Quando esco da Israele, subito ne provo una certa nostalgia”. Io gli trovo subito una notevole somiglianza non solo con Yair, il protagonista, ma anche con i piccioni viaggiatori che egli descrive con tanto amore.

“Faccio dei miei personaggi ciò che voglio” risponde poi Meir quando gli esprimo una certa delusione per aver fatto morire, alla fine, proprio Yair. Sorride soddisfatto.

“Quando scrivo dò vita a narrazioni circolari; un po’ come la memoria umana, che non è lineare, bensì circolare”.

A chi gli domanda quali sono gli autori di storie che l’hanno maggiormente influenzato, risponde: “Gogol, Bulgakov, Nabokov e….mia nonna, immigrata dalla Russia”.

Dell’ultimo Autore incontrato parlerò volutamente in breve.

.jpg)

Zvi Yanai (Pescara, 1935) è un simpatico signore, dall’aria dinamica, che comprende e parla bene l’italiano, ma che si è rivolto a noi in ebraico (perfetta traduzione simultanea di Sarah Kaminsky, che rivedo con piacere dopo alcuni anni), la lingua su cui egli, nato nel nostro Paese, ha costruito la sua identità, dopo drammatiche vicissitudini.

In Israele è personaggio notissimo come divulgatore scientifico, autore di numerose pubblicazioni in materia. Una sorta, diremmo, di locale….Piero Angela (anche se, nel fisico, non gli assomiglia per niente).

Nei giorni scorsi è uscito in Italia, con Bompiani, il suo Il fratello perduto. Il genere letterario, se così lo si può definire, “Memoria della Shoah” si sta evolvendo, ampliandosi secondo cifre e declinazioni diverse. Zvi ha scritto, più che un romanzo, una sorta di testimonianza epistolare, ad una voce sola, che porta, alla base, un mistero che non si scioglie. Qual è il mistero, che nemmeno lui ci rivela?

Un libro che pone domande, più che fornire risposte.

Non si tratta solo di una testimonianza epistolare, ma anche di un volume di storia, storia palpitante di vita vissuta, tra Austria, Italia, Israele…….Tocca perfino luoghi a me assai familiari. Altra sorpresa e una ragione in più per leggerlo.

Ho appena iniziato l’avventura: è affascinante, coinvolgente. Ci ritroveremo all’arrivo.

Ma di un libro che ti è piaciuto, puoi dire, una volta per tutte, sono arrivata alla fine?

Due giorni e mezzo pieni, un’esperienza ricca di incontri e spunti fecondi; un’occasione per riflettere e imparare; non è possibile rendere conto di tutto.

A volte mi sono trovata al centro di situazioni comiche.

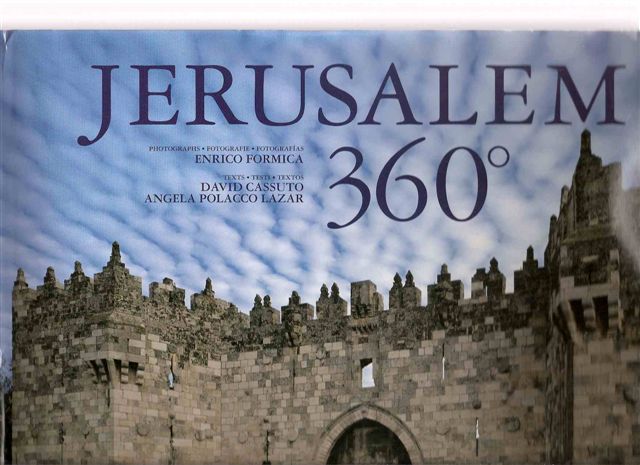

Questa, per esempio. Domenica pomeriggio poco prima del rientro in treno a Bologna, mi trovavo all’interno di uno spazio ben allestito posto su una terrazza, in attesa della presentazione, ad opera di Fiamma Nirenstein, sempre attivissima e piena di slancio, di un libro fotografico su Gerusalemme, Jerusalem 360°, Hever Editions, con la collaborazione di Priuli &Verlucca Editori (in libreria a novembre prossimo); volume, impreziosito dalla prefazione di Angela Polacco e dalla conclusione di David Cassuto, sfogliando il quale senti davvero, come suggeriva Fiamma, la nostalgia di Israele e la magica realtà di un D-o personale presente “in una sottile voce di silenzio”.

.jpg)

Ero in anticipo e ho assistito ad una parte dell’iniziativa precedente. Al tavolo, insieme ad un paio di persone, tra cui un austero critico letterario, stava un giovane poeta, intento a leggere con impegno i propri versi. Versi che, per la verità, non mancavano di immagini suggestive quando narravano le performances erotiche dell’autore -pur non avendo affatto questi, a onor del vero, le physique du rôle, ma il buon impegno è sempre apprezzabile-, ma che scadevano nel banale luogo comune antiisraeliano con la composizione La terra, in cui ogni sciocchezza pronunciata era preceduta da un “Il punto è”, scandito in modo ossessivo, ritengo con pretesa (vana) di originalità.

Caro Poeta, ritorni per favore alle peformances erotiche, che le riescono meglio (almeno sulla carta) e segua un consiglio disinteressato: prima di occuparsi di nuovo de la terra si legga un buon libro di storia sul tema, magari uno di quelli scritti dal mio amico Gianni Codovini. Chiari, esaustivi, che sgomberano l’animo dai pregiudizi.

Non posso concludere il diario di viaggio senza comunicare la grande gioia che mi ha dato visitare sia lo Stand della Casa editrice Giuntina di Firenze dove Daniel e Schulim Vogelmann, con alcune valide collaboratrici, tra cui la fidanzata di quest’ultimo, Ines, hanno saputo dare ottima evidenza ai tesori delle loro collane, in testa “Israeliana “ e “Diaspora”; sia lo Stand “ISRAELE 60”, allestito dall’Associazione Italia/Israele di Torino, vera anima di tutta l’iniziativa. Annunciato da un “bandierone” di Israele ben visibile da lontano, questo Stand era ricchissimo di volumi, comodamente consultabili, sotto lo sguardo dei loro Autori ritratti in fotografie una più significativa dell’altra; e poi CD, magliette, berretti, bandiere (ne sono state vendute oltre 2500), spille, borse…..non mancavano prodotti di bellezza del Mar Morto e vini kasher. E forse ho dimenticato qualcosa. Gli amici dell’Associazione erano presenti e vigili, in testa Angelo Pezzana, com’è noto ideatore della Fiera del Libro nel 1988, che ogni tanto recitava la parte del burbero, ma la cui soddisfazione era evidentissima. Altro suo colpo di genio, per far conoscere la tecnologia (e l’inventiva) israeliana: aver convocato qui l’Ing. Chaim Brown, l’unico progettista tuttora vivente delle Twin Towers, da alcuni anni impegnato nella realizzazione, anzitutto nel deserto del Neghev, ma poi in tutto il mondo, di case prefabbricate, pronte in 10 settimane con costi ridotti, in grado di produrre energia, utilizzando quella solare: sono sufficienti otto giorni di sole al mese perché il progetto funzioni, afferma Brown. Un programma di intuibile valore non solo ambientale, ma anche politico.

Lo stand più affollato del Salone, ISRAELE 60. Ad ogni ora.

Peccato che qualcuno non abbia colto al volo l’occasione, nonostante le speranze di alcuni soci di Italia/Israele. Leggo sul quotidiano “Italia Oggi” di alcuni giorni fa: il magistrato, Giancarlo Caselli, neo Procuratore Capo di Torino, presente a pochi passi da “Israele 60” per presentare il volume Morte di in giudice solo. Il delitto Scopelliti, all’invito di visitare detto Stand, risponde con un no grazie. Troppo scomodo e politicamente scorretto? Forse. Peccato, veramente. Da un magistrato serio come lui non me lo sarei aspettato. Pazienza.

Nonostante le piccole amarezze, la gioia è stata grande.

E possiamo davvero dire, Fëdor Michajlovič, che la bellezza ci ha salvato.