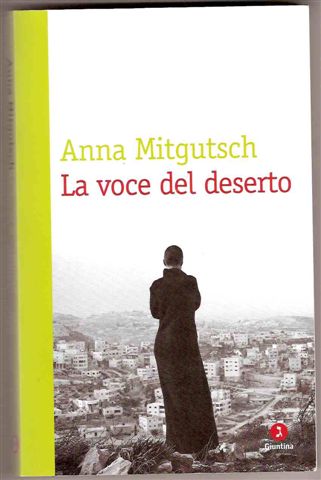

(Titolo originale Abschied von Jerusalem; 1995, Rowholt Berlin Verlag)

Trad. Paola Buscaglione Candela, Ed. Giuntina, 2008, pp. 213

“

….Quando però ci sono [a Gerusalemme] provo nostalgia come un’innamorata non corrisposta, che attende… di non essere liquidata assieme alla carovana dei turisti, ma ammessa entro le mura e i cipressi, là dove la vita nascosta si realizza….”

….Quando però ci sono [a Gerusalemme] provo nostalgia come un’innamorata non corrisposta, che attende… di non essere liquidata assieme alla carovana dei turisti, ma ammessa entro le mura e i cipressi, là dove la vita nascosta si realizza….”

E’uscito nei mesi scorsi, presso l’Editore Giuntina, il secondo volume della collana “DIASPORA”.

Si tratta di La voce del deserto della scrittrice austriaca Anna Mitgutsch, della quale ricordiamo: “Tua madre era come te?” Feltrinelli, 1994 (titolo originale: “Die Züchtigung”) e “Straniera ovunque”, Feltrinelli, 1996 (titolo originale: “In fremden Städten”).

L’opera, apparsa nella lingua originale in Germania nel 1995 per i tipi di Rowholt Berlin Verlag, racconta la storia di una donna di mezza età, Dvora, austriaca di nascita con il nome di Hildegard (nome di battesimo, che appare sui documenti personali), la quale ricerca a Gerusalemme le proprie radici ebraiche, la propria vera identità, che le è stata dolorosamente nascosta durante i primi anni di vita. Ella cerca di penetrare l’anima della città, l’essenza del proprio rapporto con essa; per questo periodicamente vi ritorna. Il suo è un itinerario tormentato, caratterizzato da un’inquietudine, anche sentimentale, che l’aveva dapprima portata, vent’anni anni addietro, a legarsi a Gilbert, un giovane francese, sorta di filosofo vagante, conosciuto durante un soggiorno in un kibbutz presso Asquelon; indi a sposare, con esito facilmente intuibile, un amico di infanzia, Alwin, estraneo alla realtà ebraica di lei, addirittura profondamente antisemita, con un’antipatia incorreggibile nei confronti degli israeliani, specie se militari.

Un giorno, all’epoca in cui si svolge il racconto, davanti all’arco della sinagoga Hurva, conosce un giovane di 24 anni, di cui potrebbe essere la madre: Sivan, personaggio misterioso; sempre in fuga dagli altri; ancor più guardingo quando si tratta di andare nella zona ovest della città. Ella è attratta da lui, pur perplessa per il suo comportamento. Sivan si dichiara armeno, ma, ad una domanda su Metz Yegern, risponde, con un certo fastidio “non so nulla di preciso”. E’ un tipo sfuggente, che tuttavia non manca di ostentare con lei una “cavalleria d’altri tempi”, accompagnata, nella sua ammirazione -nei confronti sia di Dvora che di altre donne con le quali ha a che fare-, da un filo di arroganza. Egli, sempre più misterioso e contraddittorio, le dichiara di essere occupato con una troupe dell’ONU in un documentario sulla Città Vecchia e i Territori; affermazione che un amico di Dvora, cui lei si era rivolta per una verifica, mossa da sospetti sul conto del giovane, definisce priva di fondamento. Il loro amore, ella ne è consapevole, è senza avvenire per differenza di età e cultura (intesa come sistema di valori di riferimento).

Pian piano ella si rende conto di essere stata coinvolta, suo malgrado, in un progetto terroristico (Sivan in realtà non è armeno, bensì arabo), andato a monte. Saranno le conseguenti implicazioni a indurla, dopo altre vicissitudini, ad andarsene da Gerusalemme, dopo una fuga nel deserto di Giudea in preda alla paura di essere seguita.

Ma di nuovo, senz’altro, ritornerà nel luogo magico per lei così denso di significati.

Al di là della vicenda in sé e dell’accennata spy story, il romanzo è interessante per la tematica che svolge: quella dell’origine ebraica di tante famiglie europee, che eventi storici diversi avevano imposto di negare ed occultare per lungo tempo; origine che ciononostante, ad un certo punto, ritorna alla luce con forza.

Complessa famiglia, quella di Dvora: la madre, donna distaccata e chiusa, non aveva mai elaborato la parte ebraica di sé; mentre il padre, arruolato nella Werhmacht aveva combattuto sul fronte orientale; non era iscritto al partito nazista, contrariamente al fratello, lo zio Karl, il quale, anzi, abbagliato da quella ideologia, era entrato a Vienna nel marzo 1938; per cadere successivamente in grave crisi di coscienza, anticamera dell’alcolismo.

Dvora, nella prima parte della sua vita, era cresciuta con la nonna materna. Costei (boema d’origine, chiamata da tutti Beatrice, mentre il suo vero nome era Rivka), pur ebrea, aveva vissuto sempre come cristiana, rinnegando in apparenza le proprie radici; radici che tuttavia, in tanto in tanto, raffioravano in certe abitudini di vita, ad esempio alimentari. Giunta in punto di morte, Rivka/Beatrice aveva rifiutato l’estrema unzione, dichiarando di voler essere sepolta come ebrea e disponendo che per lei fosse recitato il kaddish. La nipote condivide lo stesso stato d’animo di persona sospesa tra due mondi: il cattolicesimo, in cui è stata cresciuta, e le origini ebraiche nascoste; con il conseguente tormento di provenire da una famiglia che “si vergognava delle sue origini ebraiche, ma si sentiva in colpa per averle rinnegate”. Toccante è l’immagine di un ricordo infantile che affiora nell’animo di Dvora adulta quando sente una compagna del kibbutz in cui soggiorna, Liora, intonare un canto, che tante volte aveva udito dalla nonna, quando lei era piccola.

Altra figura importante nell’universo della protagonista è Martha, cugina della nonna e sua coetanea: donna misteriosa e spregiudicata, dalla vita avventurosa, che, ad un certo punto lascia Vienna per Praga, indi scompare. Dvora, si mette sulle sue tracce durante il proprio peregrinare alla ricerca di se stessa, nella speranza vana di ritrovarla nella Terra dei Padri.

Una variegata umanità è quella che Dvora incontra nel percorso gerosolimitano.

Ad esempio Channa, nata Frieda Lipkin, sua connazionale, quanto all’origine, ben conosciuta da nonna Rivka/Beatrice. Ella abita nel quartiere di Kiryat Yovel in una casa stile anni ’30 viennesi.

Channa le confessa di essere ritornata nella capitale austriaca dopo 30 anni dalla sua partenza alla volta di Eretz Israel e di aver provato, dopo un iniziale senso di estraneità per i luoghi, un’indicibile sofferenza, ripensando ai propri genitori deportati, “in un’alba grigia e umida di marzo” (1941). Che senso hanno, si chiede, espressioni come “riconciliarsi” o “perdonare? Channa/Frieda non ha nessuna speranza di pace coi vicini arabi (“un giorno ci massacreranno tutti”).

O Nurit, iraniana di nascita, dai lunghi capelli corvini e i grandi occhi cerchiati di nero; abita in un moshav situato al margine sud della città e possiede una piccola libreria. Mostra a Dvora la Gerusalemme più intrigante e misteriosa. Le piace provocare la sua interlocutrice: “Non mi sento ebrea” afferma e fa una pausa per vedere l’effetto delle sue parole, poi prosegue “mi sento orientale e capisco gli arabi meglio degli ashkenaziti”; salvo poi sostenere che non esiste soluzione al conflitto. Spirito irrequieto, intende partire alla volta dell’India.

O magari la guida turistica per pellegrini Irene Wittrich, anch’essa sua connazionale e conosciuta fin dall’infanzia, il classico tipo integralista cristiano al quale non sentirai mai pronunciare la parola “Israele”, ma sempre, rigorosamente, l’espressione “Terra Santa”.

Yaakov: presenza bonaria con un’entusiastica adesione a godere dell’attimo presente.

O infine Eli, ebreo di origine marocchina, che abita nel quartiere est di Gerusalemme, considerato da Dvora un caro amico per la sua allegria e franchezza. A lui ella confida la propria storia di persona divisa, gli parla del silenzio della nonna sulle proprie origini, sul conseguente vergognarsi di lei, che generava nella nipote un inconfessato disprezzo, mascherato dall’affetto.

“Perché sei ritornata all’ebraismo?” le domanda; e lei: “E’ stato quel mutamento radicale che mia nonna non era riuscita a fare…il ritorno a… qualcosa di familiare….ma per me non è un possesso incontestabile…non una proprietà” confessa “bensì un affitto”. Meglio: una ricerca sofferta verso una realtà mai del tutto posseduta.

Ma è Gerusalemme l’attrice principale della storia. Con la sua aria sfuggente, i profumi di lavanda e rosmarino mescolati insieme; i colori…i merli delle mura che sembrano immersi nell’acqua limpida del cielo; i misteri; la fantastica capacità degli abitanti, anche i più poveri in apparenza, di conoscere gli stranieri ad un primo sguardo. Quanto mai suggestiva la descrizione di Jaffa Road, con le sue differenze tra le case, che diventano sempre più vecchie man mano che ci si avvicina alla Città…Vecchia. Un luogo che prima ti respinge, poi ti fa girare in cerchio, indi stringe il cerchio e non ti lascia andar via, anzi ti ricattura.

“Il motivo per essere a Gerusalemme è sempre di una certa importanza e tutti agganciano le loro speranze inespresse a questa città” commenta Anna Mitgutsch “le agganciano come quadri privi di cornice a cui la città deve dare appunto la cornice; solo davanti al suo panorama le loro storie e i loro piccoli passati iniziano a risplendere e ad acquistare un senso”.